基礎知識 (遺留分の請求(遺留分侵害額請求)を受けた方)

1.遺留分制度の概要

1-1.遺留分とは

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産の一定割合を取得し得る権利のことをいいます(民法1042条以下)。

1-1-1.遺留分制度の趣旨

本来、自己の財産をどのように処分するかは自由です。しかし、無制限に財産の処分を認めてしまうと、遺された遺族の生活が保障されなくなってしまいます。そこで民法は、被相続人の自由な財産の処分を保障する一方で、遺留分制度によって一定範囲の相続人を保護しています。

1-1-2.遺留分の侵害とは

遺留分の侵害とは、簡単に言うと、相続人の遺留分が、被相続人の遺言や生前贈与によって、侵害されていることをいいます。

コラム 遺留分を侵害する遺言は有効?その活用方法と注意点を弁護士が解説

1-1-3.遺留分を請求できる人、できない人

遺留分を請求できる相続人のことを、遺留分権利者といいます。具体的には、以下のとおりです。

1-1-3-1.遺留分を請求できる人

遺留分権利者

- 配偶者

- 子(子が既に死亡している場合は、子の代襲相続人)

- 直系尊属(父母、父母が既に死亡している場合は祖父母等)

- 胎児(生きて生まれた場合は、子として扱います)

遺留分権利者の承継人

- 遺留分権利者の相続人

- 遺留分権利者の包括受遺者

- 遺留分権利者から相続分の譲渡を受けた人

- 遺留分権利者からの特定承継人

1-1-3-2.遺留分を請求できない人

- 兄弟姉妹

- 相続欠格者(但し、代襲相続人は遺留分権利者となります)

- 廃除された人(但し、代襲相続人は遺留分権利者となります)

- 相続放棄した人

- 遺留分を生前に放棄した人

1-2.遺留分の割合

遺留分の割合は、次の表のとおりです。

|

相続人 |

遺留分の割合 |

|---|---|

|

①父母など直系尊属のみの場合 |

相続財産の3分の1×法定相続分 |

|

②それ以外全ての場合 ア 子供など直系卑属のみの場合 イ 子供など直系卑属と配偶者の場合 ウ 父母など直系尊属と配偶者の場合 エ 配偶者のみの場合 |

相続財産の2分の1×法定相続分 |

以下、具体的な事例で確認しましょう。

①のケース

■直系尊属である父母A、Bのみが相続人の場合で、被相続人(亡くなった方)の相続財産が3,000万円の場合

この場合、相続財産の3分の1(=1,000万円)が全体の遺留分割合となります。父母A、Bの法定相続割合は、各2分の1となりますので、具体的な遺留分額は次のとおりとなります。

- 親A=1,000万円×2分の1=500万円

- 親B=1,000万円×2分の1=500万円

なお、仮に親Aが既に死亡しており、親Bのみが法定相続人となる場合は、親Bが3分の1(=1,000万円)の遺留分を有することになります。

②のアのケース

■子供2名(A、B)のみが相続人の場合で、被相続人(亡くなった方)の相続財産が3,000万円の場合

この場合、相続財産の2分の1(=1,500万円)が全体の遺留分割合となります。子供2名の法定相続割合は、各2分の1となりますので、具体的な遺留分額は次のとおりとなります。

- 子供A=1,500万円×2分の1=750万円

- 子供B=1,500万円×2分の1=750万円

仮に子供Aが被相続人の死亡前に死亡しており、Aに子供2名(C、D)がいる場合は、具体的な遺留分額は次のとおりとなります。

- 子供C=1,500万円×2分の1×2分の1=375万円

- 子供D=1,500万円×2分の1×2分の1=375万円

- 子供B=1,500万円×2分の1=750万円

②のイのケース

■配偶者と子供2名(A、B)が相続人の場合で、被相続人(亡くなった方)の相続財産が3,000万円の場合

この場合、相続財産の2分の1(=1,500万円)が全体の遺留分割合となります。配偶者と子供の法定相続割合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1となり、A、Bが2分の1をさらに頭数で分けるため、具体的な遺留分額は次のとおりとなります。

- 妻=1,500万円×2分の1=750万円

- 子A=1,500万円×2分の1×2分の1=375万円

- 子B=1,500万円×2分の1×2分の1=375万円

②のウのケース

■父母(A、B)と配偶者が相続人の場合で、被相続人(亡くなった方)の相続財産が3,000万円の場合

この場合、相続財産の2分の1(=1,500万円)が全体の遺留分割合となります。父母と配偶者の法定相続割合は、父母が3分の1、配偶者が3分の2となり、父母A、Bが3分の1をさらに頭数で分けるため、具体的な遺留分額は次のとおりとなります。

- 父A=1,500万円×3分の1×2分の1=250万円

- 母B=1,500万円×3分の1×2分の1=250万円

- 配偶者=1,500万円×3分の2=1,000万円

②のエのケース

■配偶者のみが相続人の場合で、被相続人(亡くなった方)の相続財産が3,000万円の場合

この場合、相続財産の2分の1(=1,500万円)が全体の遺留分割合となります。配偶者のみが相続人であるため、配偶者が遺留分を全て取得します。具体的な遺留分額は次のとおりとなります。

- 配偶者=1,500万円

1-3.遺留分額の計算

遺留分額の計算は、大まかには、被相続人の財産(遺留分算定の基礎となる財産)に、各相続人の遺留分割合を乗じた額となります。正確な計算式は次のとおりです。

- 遺留分算定の基礎となる財産=「相続開始時の財産(プラスの財産)」の価額」+「贈与財産の価額」-「相続債務の価額」

※「贈与財産の価額」は、相続人への贈与については、贈与が特別受益に該当する場合、相続開始前10年間に限定されます。

- 各相続人の遺留分額=「遺留分算定の基礎となる財産」×「個別的遺留分率(総体的遺留分率×法定相続分率)」

- 遺留分侵害額=遺留分額-(遺留分権利者が被相続人から相続で取得した財産額-遺留分権利者が相続によって負担すべき相続債務額)-(遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額)

以下、それぞれの項目について、詳しく解説します。

1-3-1.遺留分算定の基礎となる財産

遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定します(民法1043条1項)。

贈与した財産の価額を加える理由は、死亡直前に全ての財産を贈与していた場合に、遺留分算定の基礎となる財産が何もない状態となってしまうことを防ぐためです。

また、債務を控除する理由は、例えば相続開始時の財産が2,000万円あったとしても、債務が1,000万円あれば、現実に相続人が受ける利益は1,000万円であるためです。

なお、遺留分制度の趣旨より、遺留分算定の基礎となる財産は、遺産分割における具体的相続分算定の基礎となる財産と、次の点で異なっています。

- 相続人以外の者に対してなされた贈与や遺贈も含まれる

- 相続債務が控除される

- 寄与分は考慮されない(民法904条の2第3項)

1-3-2.加算される贈与

加算される贈与は、相続人に対する贈与と、相続人以外の者に対する贈与で扱いが異なります。

1-3-2-1.相続人に対する贈与(特別受益としての贈与)

相続人に対する特別受益としての贈与は、特段の事情のない限り、その時期や当事者の認識に関わらず、すべて加算されます(注釈:最高裁平成10年3月24日判決)。

ただし、相続開始日が令和元年7月1日以降の場合、相続開始前の10年間に限定されます。

よくある質問 持戻しを免除された贈与も遺留分算定の基礎となる財産に含まれますか

よくある質問 特別受益となる贈与を受けた相続人が相続放棄をした場合、その贈与は遺留分算定の基礎となる財産に含まれますか

1-3-2-2.相続人以外の者に対する贈与

相続人以外の者に対する贈与は、無制限に加算すると受贈者に思わぬ不利益を及ぼし、取引の安全を害します。そこで、その時期や範囲に制限が加えられています。

- 相続開始前の1年間にされた贈与(民法1044条1項前段)

- 遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与(民法1044条1項後段)

「損害を加えることを知って」とは、遺留分を侵害するという認識があればよく、遺留分権利者に損害を与えるという加害の意図や、具体的に誰が遺留分権利者であるかを知っている必要はありません。

- 不当な対価でなされた有償処分(民法1045条2項)

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、処分の対価を差し引いた残額が贈与として加算されます。有償処分には、売買のほか、対価をもってする債務の免除などの行為も含まれます。

1-3-3.その他の問題となる財産

- 生命保険金

生命保険金は、原則として受取人の固有の権利であるため、遺留分算定の基礎財産には含まれません。ただし、生命保険金の受取人が相続人で、生命保険金が特別受益に準じて持戻しの対象となる場合には、含まれる可能性があります(注釈:最高裁平成16年10月29日決定)。

- 死亡退職金

死亡退職金は、法令や会社の内部規定に基づいて支給されるものです。死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかについては、退職金に関する支給規定の有無等を踏まえて判断することとなります。支給基準、受給権者の範囲や順位などの支給規定によって相続財産ではないと判断される場合は、死亡退職金は受給権者の固有の権利として相続財産にはならないことになります。その場合は、遺留分算定の基礎財産には含まれません。

1-3-4.控除される相続債務

控除される相続債務は、被相続人の借金などの私法上の債務に加えて、税金や社会保険料、罰金などの公法上の債務も含まれます。

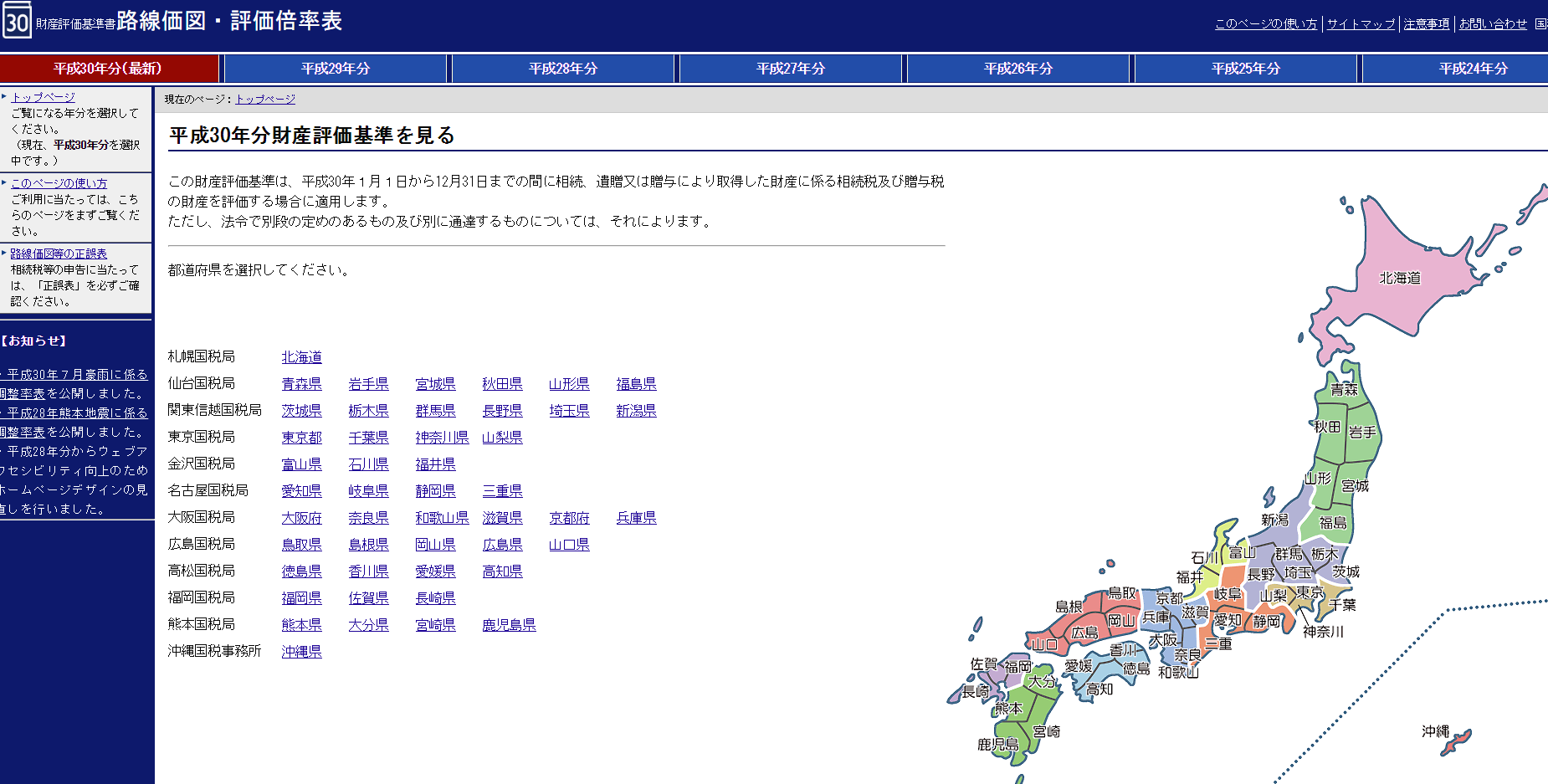

1-3-5.遺留分算定の基礎となる財産の評価

1-3-5-1.評価の基準時

評価の基準となる時期については、相続開始時(=被相続人の死亡時)となります。

1-3-5-2.財産の評価方法

財産の評価方法は、次のように評価します。原則として、金銭以外は相続開始時(死亡時)における取引価格によって評価されます。もっとも、当事者間で評価金額を合意した場合は、合意した金額となります。

- 土地、建物

相続開始時(死亡時)における取引価格によって評価されます。

- 債権

額面額ではなく、担保の有無や債務者の資力等を考慮した上で、相続開始時(死亡時)における取引価格によって評価されます。

- 金銭

金銭は、物価の上昇等により、贈与時と相続開始時で貨幣価値が大きく異なる場合があります。そのため、金銭が贈与された場合、贈与された金銭の額を物価指数にしたがって相続開始の時の貨幣価値に換算します。

例)例えば、平成20年に現金1,000万円を贈与し、平成30年に死亡したケースで、仮に、平成20年の消費者物価指数を100とした場合に、平成30年が105の場合、1,000万円×1.05=1,050万円となります。

1-4.遺留分侵害額の事例(典型的なケースにおける計算例)

1-4-1.特定の相続人に「相続させる」旨の遺言を遺しているケース

相続人関係

被相続人Aが死亡した時点で、配偶者は既に死亡しており、相続人はB、Cの2名。

相続財産

プラスの財産が3億円。マイナスの財産(負債)が1億円。

遺言の有無

Aは遺言でBに対し、全ての財産をBに相続させる旨遺していた。

遺留分侵害額請求

CがBに対し、遺留分侵害額請求権を行使した場合、Cはいくら請求できるか。

遺留分侵害額の計算

・遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時のプラスの財産(3億円)+贈与財産の価額(本ケースではゼロ)-相続債務の価額(1億円)=2億円

・各相続人(C)の遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産(2億円)×総体的遺留分率2分の1×法定相続分率2分の1=5,000万円

・遺留分侵害額=遺留分額(5,000万円)-(遺留分権利者が被相続人から相続で取得した財産額(本ケースではゼロ)-遺留分権利者が相続によって負担すべき相続債務額(本ケースではゼロ、参照判例:最判平成21年3月24日)-(遺留分権利者の特別受益額(本ケースではゼロ)+遺留分権利者が受けた遺贈額(本ケースではゼロ)=5,000万円

結論

よって、Bの遺留分侵害額は、5,000万円となります。

1-4-2.死亡直前、愛人に生前贈与していたケース

相続人関係

被相続人Aが死亡した時点で、配偶者は既に死亡しており、相続人はB、Cの2名。ただし、被相続人には愛人Dがいました。

相続財産

プラスの財産が8,000万円。マイナスの財産(負債)が2,000万円。

遺言の有無

無し

遺留分侵害額請求

Aは死亡直前に、Dに対して5,000万円を生前贈与していました。BがDに対し、遺留分侵害額請求権を行使した場合、Bはいくら請求できますか。

遺留分侵害額の計算

・遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時のプラスの財産(8,000万円)+贈与財産の価額(5,000万円)-相続債務の価額(2,000万円)=1億1000万円

・各相続人(B)の遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産(1億1000万円)×総体的遺留分率2分の1×法定相続分率2分の1=2,750万円

・遺留分侵害額=遺留分額(2,750万円)-〔(遺留分権利者が被相続人から相続で取得した財産額(4,000万円)-遺留分権利者が相続によって負担すべき相続債務額(1,000万円)〕-(遺留分権利者の特別受益額(本ケースではゼロ)+遺留分権利者が受けた遺贈額(本ケースではゼロ)=-250万円

結論

よって、Dの遺留分侵害額は、ゼロ(遺留分の侵害なし)となり、BはDに対して遺留分侵害額請求をすることができません。

2.遺留分侵害額請求権

2-1.遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)とは、被相続人の贈与や遺贈によって遺留分を侵害された相続人が、受贈者や受遺者などに対して、自己の遺留分を請求する権利のことをいいます。遺留分の減殺を請求できるのは、遺留分権利者とその承継人です。

よくある質問 債権者が遺留分侵害額請求権を代位行使することはできますか

2-2.遺留分侵害額請求の相手方

相手方は、遺留分減殺の対象となる遺贈や贈与を受けた人と、その相続人などの包括承継人です。

2-3.遺留分侵害額請求権の行使

特に意思表示の方法が決まっているわけではありませんが、実務上は必ず内容証明郵便(配達証明付)によって行います。

2-4.遺留分侵害額請求の効果

2-4-1.基本的な効力

遺留分侵害額請求権が行使されると、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利(金銭債権)を取得することになります。

2-4-2.第三者との関係での効力

第三者との関係での効力は、遺留分制度改正前(令和元年6月30日までに開始した相続に適用)においてのみ問題となります。令和元年7月1日以降に開始した相続については、改正後の遺留分制度が適用され、遺留分侵害額請求権は金銭債権となったことから、以下の説明部分は問題になりません。

- 遺留分侵害額請求前に、受贈者が贈与の目的物を第三者に譲渡等した場合

第三者が譲渡の当時、遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合は、第三者に対しても減殺請求を行うことにより、目的物の返還等を受けることができます。

- 遺留分侵害額請求後に、受贈者が贈与の目的物を第三者に譲渡等した場合

遺留分権利者は、第三者に対して、減殺請求をすることはできません。この場合、遺留分権利者と第三者は対抗関係となり、不動産については登記を経ていないときは、第三者に対して持分の取得を対抗できません。

2-5.遺留分侵害額

遺留分侵害額は、次の式で求めることができます。

遺留分侵害額=遺留分額(遺留分権利者が被相続人から相続で取得した財産額)-遺留分権利者が相続によって負担すべき相続債務額)-(遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額)

2-6.遺留分減殺の順序

遺留分減殺の順序については、民法1047条以下に規定がありますが、遺贈→死因贈与→贈与の順番で減殺します。

①遺贈と贈与

遺贈と贈与がある場合は、まず遺贈から減殺します。

②遺贈が複数ある場合

遺言に指定のない限り、遺贈の価額の割合に応じて減殺します。

③遺贈だけでは遺留分が満たされない場合

遺贈が減殺されても遺留分に満たない場合にはじめて、贈与が減殺されます。

④贈与が複数ある場合

贈与が複数ある場合、後の贈与から順次前の贈与に対して減殺します。

よくある質問 受贈者に資力がない場合、遺留分の請求は誰に対して行えばよいですか

2-7.遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1048条前段)。そして相続開始から10年経過すれば、知ったかどうかを問わず、権利を失います(除斥期間。同1048条後段)。

なお、遺留分侵害額請求権を行使した後は、債権として、行使のときから債権(金銭債権)の消滅時効にかかります。また、債権の履行期は請求のあった日となるため、その翌日から遅延損害金が発生することになります。

4.遺留分侵害額請求を当事務所弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求を当事務所弁護士に依頼するメリットは、次のものが考えられます。

4-1.財産調査や複雑な遺留分侵害額の計算を任せられる

遺留分の問題が発生する場合、遺留分権利者と受贈者及び受遺者との関係は疎遠であることが多いと思われます。そのため、遺留分算定の基礎となる財産について、情報が得られないこともあります。

そのような場合でも、当事務所弁護士は被相続人の預貯金の調査、必要に応じて銀行の取引履歴や出金伝票の調査などを通じて基礎財産を洗い出すことが可能です。

また、具体的にいくら遺留分の侵害があるのかについて、正確な計算を行います。

4-2.消滅時効にかかる心配がない

遺留分侵害額請求において注意すべきは、1年の消滅時効です。当事務所弁護士に依頼することにより、内容証明郵便(配達証明付)の方法によって確実に遺留分侵害額請求の意思表示をすることができます。

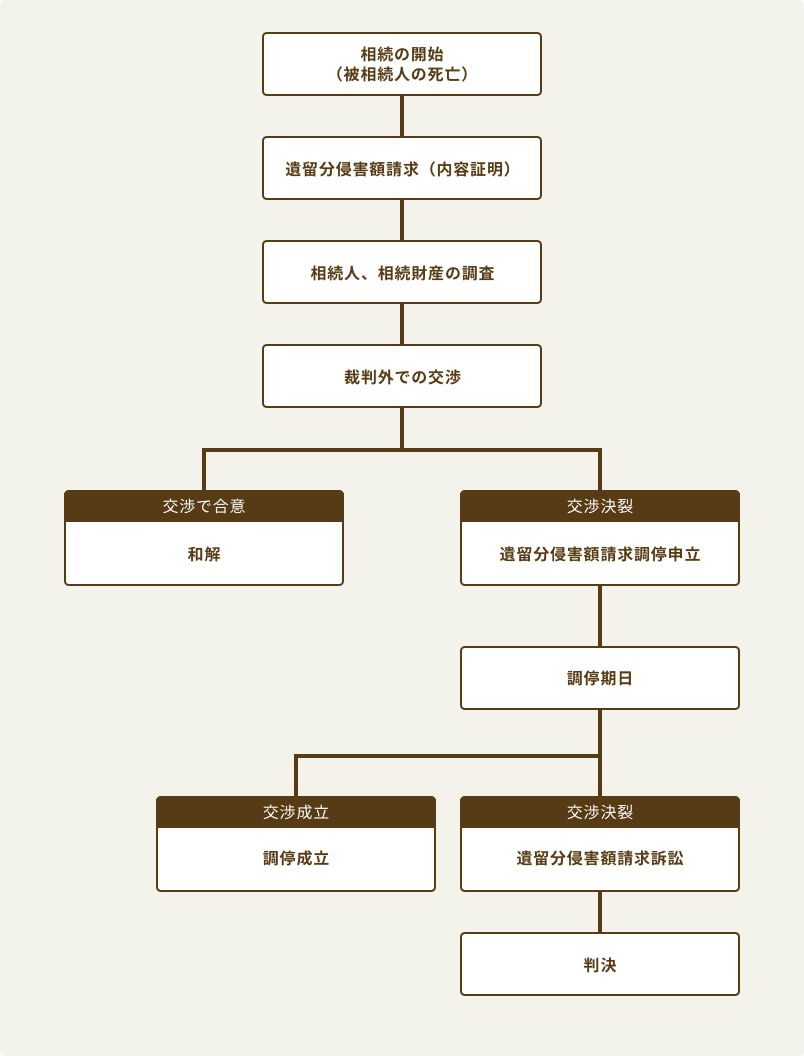

4-3.相手が応じない場合、調停や裁判も任せられる

遺留分侵害額請求をしたとしても、相手が応じるとは限りません。相手が応じない場合、当事務所弁護士は直ちに調停又は訴訟によって正当な権利の実現を図ります。そして調停や裁判において、依頼者の権利を実現するための適切な主張立証を行います。

5.まとめ

遺留分侵害額の請求をしたい方、遺留分侵害額の請求を受けた方、いずれの立場であっても、遺留分制度の概要や計算方法などについて、十分理解することが重要です。遺留分の問題は専門的な知識も必要で、相手方と顔を合わせたくない、直接交渉したくない、という方も多いと思います。

遺留分でお悩みの方は、お気軽に当事務所弁護士にご相談ください。