目次

回答

生前贈与は、適切に行った場合、相続税の節税効果や相続財産をスムーズに承継させることができる等のメリットがあります。一方、贈与する財産によっては、名義変更や税務申告に費用がかかる等のデメリットもあります。

贈与税は、原則として贈与する全ての財産が課税対象となります。しかし、基礎控除(年間110万円以下)や特例、非課税制度をうまく使うことで、税負担を無くしたり、少なくすることができます。

ただし、贈与契約は、あげる方ともらう方の有効な意思表示があって初めて成立するものである点には注意が必要です。例えば、もらう方が贈与の事実を知らない場合や、もらう方に意思能力がない場合は、贈与契約は成立していないことになります。

また、基礎控除の範囲内で毎年贈与する場合であっても、予め贈与する金額について合意があり、それを毎年分割で贈与していると認められる場合は、総額について贈与税が課税される可能性があります。

さらに、相続との関係では、生前贈与が有効になされたとしても、贈与した方に相続が開始した場合、当該生前贈与が特別受益として、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

解説

1.生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に、財産を贈与することをいいます。生前贈与をする場合、何を贈与するか、誰に贈与するかは、贈与者が自由に決めることができます。

相続の関係においては、一般的には、①節税目的(相続財産を減らして、相続税を少なくする)や②遺産分割目的(生前に財産の名義を変えておくことで、特定の相続人に特定の財産を承継させる)で利用されることが多いと考えられます。

では、生前贈与にはどのような方法があるのでしょうか。以下、具体的な方法を解説します。

2.生前贈与の方法

生前贈与は、前述のとおり、誰かに自分の財産を贈与することをいいます。

しかし、生前贈与をした場合、贈与税という税金の対象となります。贈与税は税率が高いため、生前贈与を検討する場合、贈与税や将来の相続税との関係で、どのような方法で生前贈与を行うかを決めることが一般的です。

生前贈与の具体的な方法は、暦年贈与による方法、相続時精算課税制度による方法、贈与税の非課税制度による方法があります。

2-1.暦年課税(暦年贈与)を使う方法

暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に、贈与税額を計算する制度です。

すなわち、その年の1月1日から12月31日までの間に、贈与によりもらった財産の価額を合計し、その額が110万円を超える場合に、超えた金額に応じて贈与税が課税されます。

2-2.相続時精算課税制度を使う方法

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子や孫に対し、不動産や現金などの財産を生前贈与した場合に選択できる贈与税の特例制度です。

本来、生前に財産を贈与すれば、贈与税の課税対象となります。しかし、相続時精算課税制度を選択すると、選択した年分以降の生前贈与について、合計2500万円までであれば、贈与税が課税されません。

相続時精算課税制度を選択すると、贈与者である父母・祖父母が死亡した際に、相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して、相続税額を計算します。

一方、この制度を選択した年分以降は、前述の暦年課税の適用を受けることはできなくなります。すなわち、年間110万円以内の贈与についても、相続時精算課税制度の枠を超える分(累計で超えた分)については、一律20%の贈与税が課税されることになります。

2-3.贈与税の特例による控除や非課税制度を使う方法

政策的な理由から、贈与税の特例としての控除や非課税制度が設けられています。

例えば、夫婦間での居住用建物の贈与にかかる配偶者控除や住宅資金取得の贈与を受けた場合の非課税制度があります。

2-3-1.夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除

結婚している期間が20年以上の夫婦間で、その居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金の贈与がなされた場合、基礎控除の110万円を含めると2110万円までの不動産又は不動産取得資金の贈与に対し、贈与税がかからないようにすることができます。

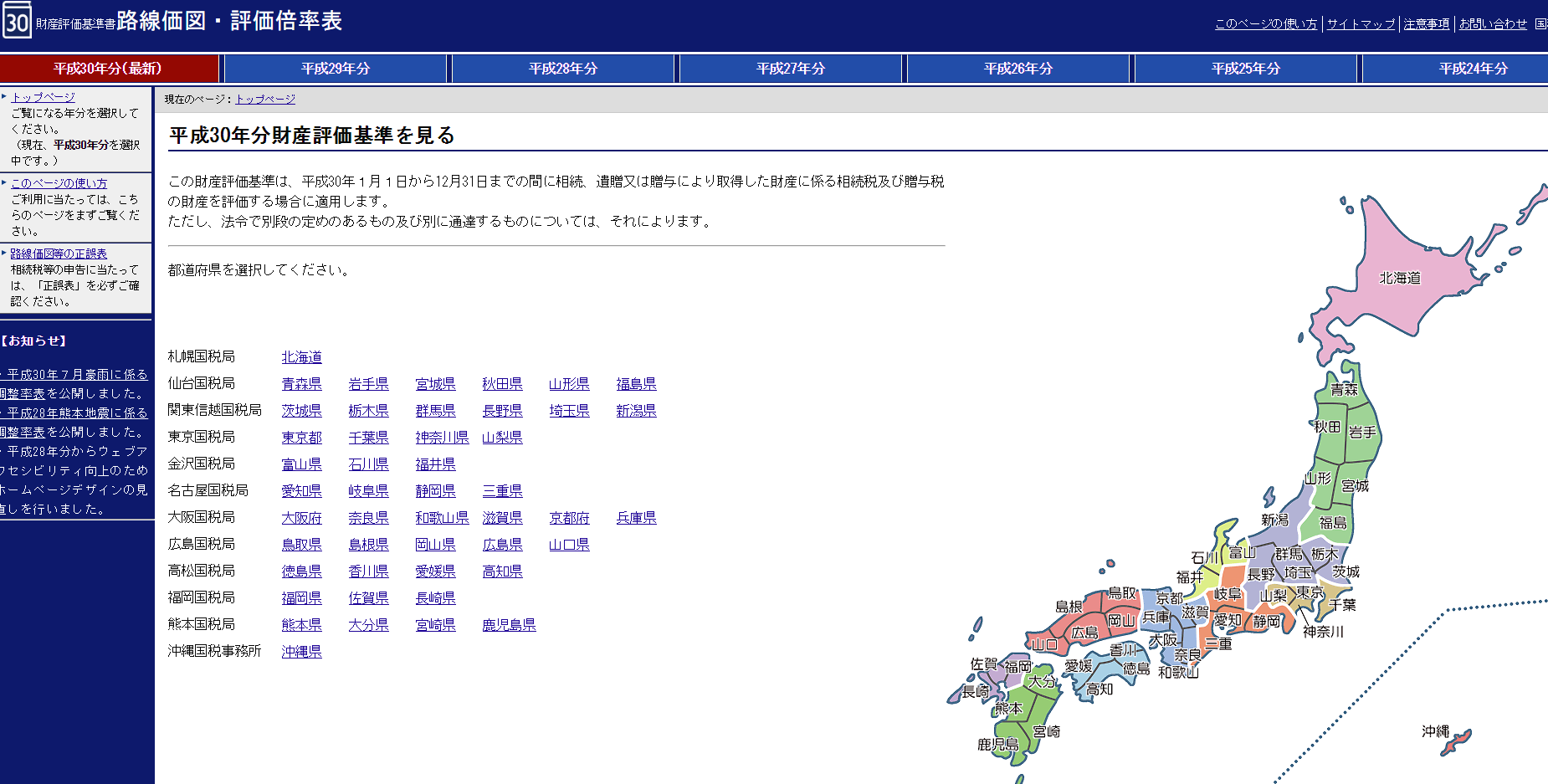

不動産の贈与の場合、その価格は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額によります。いずれも贈与がなされた日の年度の価格を使用します。なお、この控除を適用するためには、贈与税の申告が必要です。

2-3-2.父母や祖父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母などからの贈与によって、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築や取得等の費用の支払いのための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の限度額までの贈与について、贈与税が非課税となります。

3.生前贈与のメリット、デメリット

生前贈与をすることによって、どのようなメリット、あるいはデメリットがあるのでしょうか。以下では一般的なものについて記載します。

3-1.生前贈与のメリット

生前贈与のメリットとしては、相続税の節税効果や遺産分割・財産の承継対策等が考えられます。

①相続税の節税効果

生前贈与が相続税の節税効果になるのは、生前贈与をすることで、相続開始時の相続財産が少なくなるからです。

相続税は、相続開始時に被相続人が有していた財産の額が基準となります。したがって、生前に110万円の暦年贈与や相続時精算課税制度を利用し、財産を移転させておくことで、相続開始時の相続財産を減らすことができます。

贈与税は高額の税金が課税されるというイメージがあり、実際税率は高いのですが、課税される税金が高いのは、一度に財産を移転させた場合です。

例えば1100万円を一度に移転させた場合、贈与税(一般贈与の場合)は271万円となります。しかし、年間110万円ずつ10年間贈与し、その合計が1100万円の場合は、贈与税はゼロです。

このように、移転させる額や時期、受贈者を分散させることによって、贈与税は相続税よりも税負担が少なくなる場合があります。

②遺産分割効果

特定の相続人に特定の財産を取得させたい場合に、生前贈与を利用することができます。

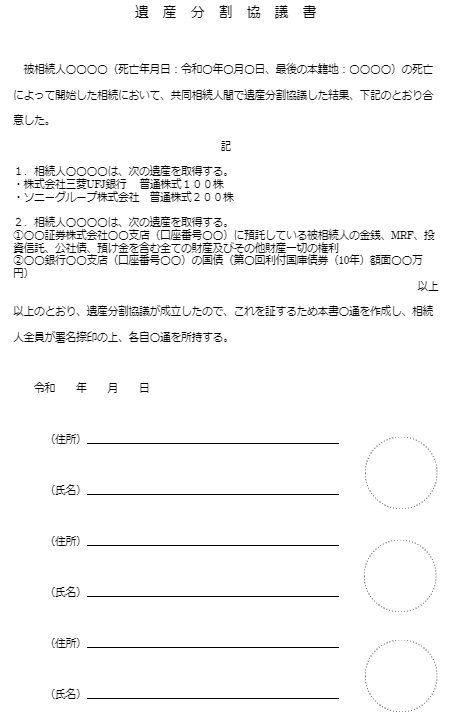

例えば、居住用不動産や同族株式・事業用財産を、特定の相続人に取得させたい場合が考えられます。相続が開始した後の遺産分割協議によって、相続人間で合意できればよいのですが、そのようにまとまる保証はありません。

そのため、生前贈与によって特定の相続人に財産を移転させる方法も考えられます。

③相続人以外の第三者に財産を贈与できる

生前贈与は、誰に対しても行うことができます。例えば、内縁の妻(夫)やお世話になった方、親しい友人やNPO法人などの公益団体でも構いません。

相続の場合、相続財産は原則として法定相続人に帰属するため、法定相続人以外の第三者に財産をあげたい場合は、生前贈与を検討してもよいでしょう。なお、遺言によって遺贈することも可能ですが、遺言の方式や記載内容によっては、スムーズに手続ができない可能性もあります。

3-2.生前贈与のデメリット

①手続費用がかかる場合がある

生前贈与をする財産(主に不動産)によっては、手続のための費用や税金がかかることがあります。

例えば、不動産を暦年贈与する場合、毎年110万円に相当する持分を移転することが多いですが、その際、不動産の名義変更にかかる費用(司法書士費用、登録免許税、不動産取得税等)が発生します。

なお、贈与によって(推定)相続人に不動産の名義を変更する場合の登録免許税は、相続による場合と比べて、4倍かかります。不動産取得税も相続を原因とする場合はかかりませんが、生前贈与の場合は通常通り課税されます。

また、相続時精算課税制度や居住用不動産贈与の配偶者控除、贈与税の非課税制度(住宅取得資金の贈与等)を利用する場合も、不動産の名義を変更する場合は上記費用がかかります。仮に自分で手続きをする場合であっても、登録免許税などの税金は支払う必要があります。

さらに、相続時精算課税制度や居住用不動産の配偶者控除、贈与税の非課税制度を利用するには、その旨の税務申告が必要となります。自分で行う場合は必要書類の取得費用だけで済みますが、税理士などの専門家に依頼する場合はその費用もかかります。

なお、単に現金を暦年贈与(毎年110万円以内で贈与)する場合は、そのような手続費用は不要です。

②相続開始から3年以内の贈与は相続税の対象となる

被相続人から相続人に対し、相続開始から3年以内になされた贈与は、相続税の課税対象となります。

4.生前贈与と贈与税

4-1.贈与税とは

贈与税とは、個人から、財産的価値のあるものをもらった場合(無償で譲り受けた場合)に課せられる税金のことをいいます。

4-2.贈与税の税率

贈与税の税率は、平成28年以降の税率は、一般贈与財産(夫婦間の贈与や親から子への贈与で子が未成年者の場合等に適用)と、特例贈与財産(父母や祖父母から、その年の1月1日時点で満20歳以上の子や孫への贈与に適用)の2種類があります。

具体的な税率は以下のとおりです。

◆一般贈与財産用

|

基礎控除後の課税価格 |

税率 |

控除額 |

|

200万円以下 |

10% |

– |

|

300万円以下 |

15% |

10万円 |

|

400万円以下 |

20% |

25万円 |

|

600万円以下 |

30% |

65万円 |

|

1000万円以下 |

40% |

125万円 |

|

1500万円以下 |

45% |

175万円 |

|

3000万円以下 |

50% |

250万円 |

|

3000万円超 |

55% |

400万円 |

◆特例贈与財産用

|

基礎控除後の課税価格 |

税率 |

控除額 |

|

200万円以下 |

10% |

– |

|

400万円以下 |

15% |

10万円 |

|

600万円以下 |

20% |

30万円 |

|

1000万円以下 |

30% |

90万円 |

|

1500万円以下 |

40% |

190万円 |

|

3000万円以下 |

45% |

265万円 |

|

4500万円以下 |

50% |

415万円 |

|

4500万円超 |

55% |

640万円 |

◆具体的な計算例(一般贈与財産の場合)

父から15歳の子に対して300万円の金銭贈与がされた場合

①当該年度(1月1日から12月31日までの間)に贈与を受けた財産=300万円

②基礎控除後の課税価格=300万円―110万円=190万円

③贈与税額=190万円×税率10%=19万円

4-3.そもそも贈与税がかからない場合

贈与税は、原則として贈与を受けた全ての財産が課税対象となります。しかし、財産の性質や贈与の目的に鑑みて、一定の場合は、贈与税がかかりません。代表的なものは次のとおりです。

・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

5.生前贈与の注意点

生前贈与を行う場合、一般的には次のような注意点があります。

5-1.贈与契約が有効に成立しているか

生前贈与は、贈与契約によって行います。贈与契約とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、成立します(民法549条)。

ここで重要なのは、贈与する方の意思表示だけでなく、贈与を受けた方の受諾が必要な点です。問題となるのは、次のようなケースです。

5-1-1.贈与を受けた方が贈与の事実を知らない場合

例えば、子供の将来のため、父親が子供名義の通帳を作成し、毎年50万円ずつ預金したとします。通帳は父親が管理し、銀行印も父親の印鑑を使っています。

このような場合、子供は贈与を受けたことを知らず、自分のお金を使える状況にはないことから、贈与契約は成立しません。このお金は、実質は父親のお金であるものの、名義だけ子供の名義を利用しているため、いわゆる「名義預金」といわれるものです。

名義預金と認められた場合、父親の財産として、相続税の課税対象となります。

5-1-2.贈与を受けた方に意思能力がない場合

前述のとおり、生前贈与は贈与契約、すなわち贈与者の意思表示と受贈者の意思表示によって成立します。この意思表示は、当然ですが贈与契約の内容を理解した上でなされる必要があります。

精神障害や知的障害により意思能力がない方が受贈者の場合、仮に形式的に贈与を受けることを承諾していたとしても、贈与契約の成立を税務署から否認される可能性があります。

5-2.定期贈与とみなされるリスク

定期贈与とは、毎年一定の金額の贈与を受ける合意がある贈与のことをいいます。例えば、毎年100万円の贈与を10年間行ったような場合です。

この場合、税務署から、実質は最初に合計1000万円の贈与の合意があり、それを毎年100万円ずつ分割して受け取っているだけであるから、最初の合意をしたときに1000万円の贈与があったものとして贈与税が課税されるリスクがあります。

要するに、100万円の贈与がなされ、それがたまたま10年間続いた場合は、贈与税は課税されないものの、実質的に毎年100万円を10年に分けて贈与するとの合意があったものと認められる場合は、合意の時点で1000万円の贈与があったものとして贈与税が課税されるということです。

したがって、相続税対策として暦年贈与(毎年110万円以内で贈与)を利用する場合は、上記の点に注意する必要があります。

5-3.相続(遺留分侵害額請求)との関係

相続との関係においては、生前贈与が有効になされたとしても、贈与した方に相続が開始した場合、当該生前贈与が特別受益として、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

特別受益とは

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から①遺贈、②婚姻若しくは養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与を受けた者がいる場合に、相続人間の公平を図るために、当該遺贈や生前贈与を相続財産の前渡しと評価して、それらを計算上相続財産に戻した上で、相続分を算定する制度のことをいいます。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産の一定割合を取得し得る権利のことをいいます。

生前贈与財産のうち、遺留分の対象となる財産の範囲は、次の表のとおりです。

|

生前贈与の受贈者 |

贈与の時期 |

遺留分の対象となるか |

|

相続人以外 |

相続開始の1年以内 |

すべて対象となる |

|

相続人以外 |

相続開始の1年より以前 |

贈与者・受贈者ともに遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときのみ、対象となる(民法1044条1項) |

|

相続人 |

相続開始日が2019.6.30以前⇒限定なし |

当該贈与が特別受益にあたる場合は、原則として対象となる(最高裁判所第三小法廷平成10年3月24日判決) |

|

相続開始日が2019.7.1以降⇒相続開始の10年以内に限定 |

||

|

相続人 |

相続開始の10年前よりも前の日 |

贈与者・受贈者ともに遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときのみ、対象となる(民法1044条3項) |

したがって、生前贈与を行う場合には、特別受益や遺留分の問題も十分検討したうえで、適切に行う必要があります。

参考条文

(贈与)

第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。